エメラルドとアクアマリン 実は同じ本体

鮮やかな緑色のエメラルド、さわやかな水色のアクアマリン、このふたつの宝石は多くの人に知られています。

色はそれぞれ緑色と水色ですが、本体は同じです。本体とは宝石を形造っているものです。本体を形造っているものは組成と呼ばれ、組成は含まれている元素の割合のことです。

エメラルドとアクアマリンの本体は、ベリルと呼ばれている共通のもので形造られています。無色透明のベリルに微量のクロムが含まれると、緑色のエメラルドになります。

無色透明のベリルに微量の鉄が含まれると、水色のアクアマリンになります。

エメラルドやアクアマリンのように本体は同じベリルで、微量に含まれる不純物によって色が変わることを変種といいます。英語ではバラエティといいます。ベリルの変種は他にもあります。

ピンク色から薄紫色のモルガナイト、黄色から黄金色のヘリオドール、赤色のレッド・ベリルなどです。

ではベリルって一体何?

ここで、ベリルとは何か? ベリルの本質に迫ってみたいと思います。そして、ベリルの本質からどのような特性が生まれるのか、探ってみたいと思います。

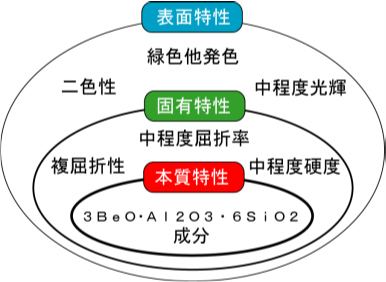

本質特性の中に成分があり、化学組成が示されています。

その基本は酸化ベリリウム、酸化アルミニウム、酸化ケイ素です。

宝石の中では珍しいベリリウム(Be)という元素をベリルは含んでいます。

宝石の本質特性を解き明かせば、確実に宝石の名称にたどり着くことができます。

しかし、本質特性に迫ることは容易でありません。

宝石の鑑別機関が所有している蛍光X線装置が必要です。成分であるベリリウム、アルミニウム、ケイ素という元素を検出する必要があります。さらにエメラルドであれば、微量成分のクロム元素を検出する必要があります。

宝石に強い関心がある人でも、個人的に蛍光X線装置を保有している人は誰も居ません。

ですから、多くの人にとって、例えばエメラルドあることを証明するには、別な特性を調べる必要があります。

固有特性、表面特性に迫り、宝石を特定する

三層特性図の中に固有特性があります。固有特性とは、本質特性から生まれる屈折率、複屈折性、硬度などの特性を言います。

エメラルドの固有特性を挙げますと、屈折率は中程度です。宝石の中でダイヤモンドやルビーのような高い屈折率を持っているわけではありません。

また、硬度についてもダイヤモンドやルビーのような強い硬度を持っているわけではありません。

これらの固有特性は、比較的安価な器具を使って検査することができます。例えば、エメラルドの屈折率は、市販されている屈折計を使えば、正確な数値が得られます。

硬度について、宝石の硬度検査は、一般に行いません。強いて硬度検査を実施したい場合は、市販されているモース硬度計などを使って検査することは可能です。

次に三層特性図の中に表面特性があります。私達が目でとらえられる特性を表面特性と言います。エメラルドは鮮やかな緑色、アクアマリンはさわやかな水色を私達は目で感じ取ることができます。これが表面特性です。

表面特性の中に「二色性」という項目があります。二色性とは、エメラルドやアクアマリンの方向を変えて観察すると、色が変わる現象をいいます。

二色性を観察するには、一般にガードル部(側面部)から見ると判り易いです。エメラルドの二色性では、青緑色と黄緑色の二色が観察されます。アクアマリンの二色性では、水色と無色の二色が観察されます。

ベリルの三層特性図を詳しく見ると、本質特性においてベリリウム(Be)という宝石では特異な元素を含む特徴があります。しかし、固有特性において宝石の輝きに影響する屈折率は大きくありません。宝石の中で中程度です。

ベリルの中でもエメラルドの輝きは例外

宝石の耐久性に影響する硬度もかなり硬いというわけではありません。宝石の中で中程度です。このようにベリルは際立った特性が見当たりません。

しかし、ベリルの本体にクロムという元素が微量に含まれると、みごとに変身します。

鮮やかな緑色に変身します。宝石のエメラルドが生まれます。ベリルという本体、化学組成の中に微量のクロムが混じり込むことによって緑色に発色します。

ルビーの赤色もクロムによって発色しています。クロムという元素は、緑色にも赤色にもなります。本体の化学組成によって発色が変化します。ベリルの中にクロムが混じり込むと緑色になります。コランダムと呼ばれる本体にクロムが混じり込むと赤色になります。

ベリル・グループ・ストーンに属する緑色のエメラルドや水色のアクアマリンなどの特性(本質特性、固有特性、表面特性)を宝石の三条件(美しさ、希少性、硬さ)からながめると、際立った良さは見当たりません。

しかし、エメラルドの鮮烈な緑色だけは例外です。鮮やかな緑色は美しいです。他の宝石では見られません。

さらにエメラルドの美しさを増すことが期待できる屈折率の大きさは中程度です。屈折率が大きいと輝きが増します。エメラルドの屈折率は中程度ですので、ダイヤモンドやルビーのような輝きは望めません。ベリル・グループ・ストーンに属するエメラルド以外の宝石、アクアマリン、モルガナイト、ヘリオドールなども強い輝きは示しません。

希少性について、エメラルドの産出国はコロンビアなどの数ヵ国に限られますので、宝石としての条件を満たしています。アクアマリンなどの宝石の産出量は、供給と需要のバランスを保っています。大量の産出でもなく、極少の産出でもないです。

ベリル・グループ・ストーンの硬さについて、エメラルドもアクアマリンもその他の宝石も中程度の硬さです。硬さは耐久性に直結しています。硬さが中程度と言っても、弱いというわけではありません。日常使用に充分耐える硬さ、耐久性を持っています。

ダイヤモンドやルビーなどの宝石と比較した場合、エメラルドやアクアマリンの硬さが中程度という位置付けです。ダイヤモンドは極端に硬い宝石です。ルビーは強烈に硬い宝石です。ベリル・グループ・ストーンはやや硬い宝石という表現になります。