遊色(ゆうしょく)

オパールを上から観察すると、他の宝石では見られない多彩な色が同時に見られます。

赤色や橙色、黄色、緑色、青色、藍色、紫色などが見られます。オパールが異なると、見られる色も変わります。赤色や橙色が優位なオパールもあれば、藍色や紫色が優位なオパールもあります。通常は3色程度が同時に見られます。

同時に多彩な色が見られるオパールのこの現象は遊色と呼ばれています。英語ではプレイ・オブ・カラーと表現されています。遊色はオパールの最大の魅力です。

オパールだけがなぜ遊色を示すのか? 長い期間、多くの宝石学者を悩ませて来た問題でした。オパールの内部に目に見えない微細なクラック(割れ)が無数に存在して、光の干渉現象によって虹色が生まれる、などの説が出されました。

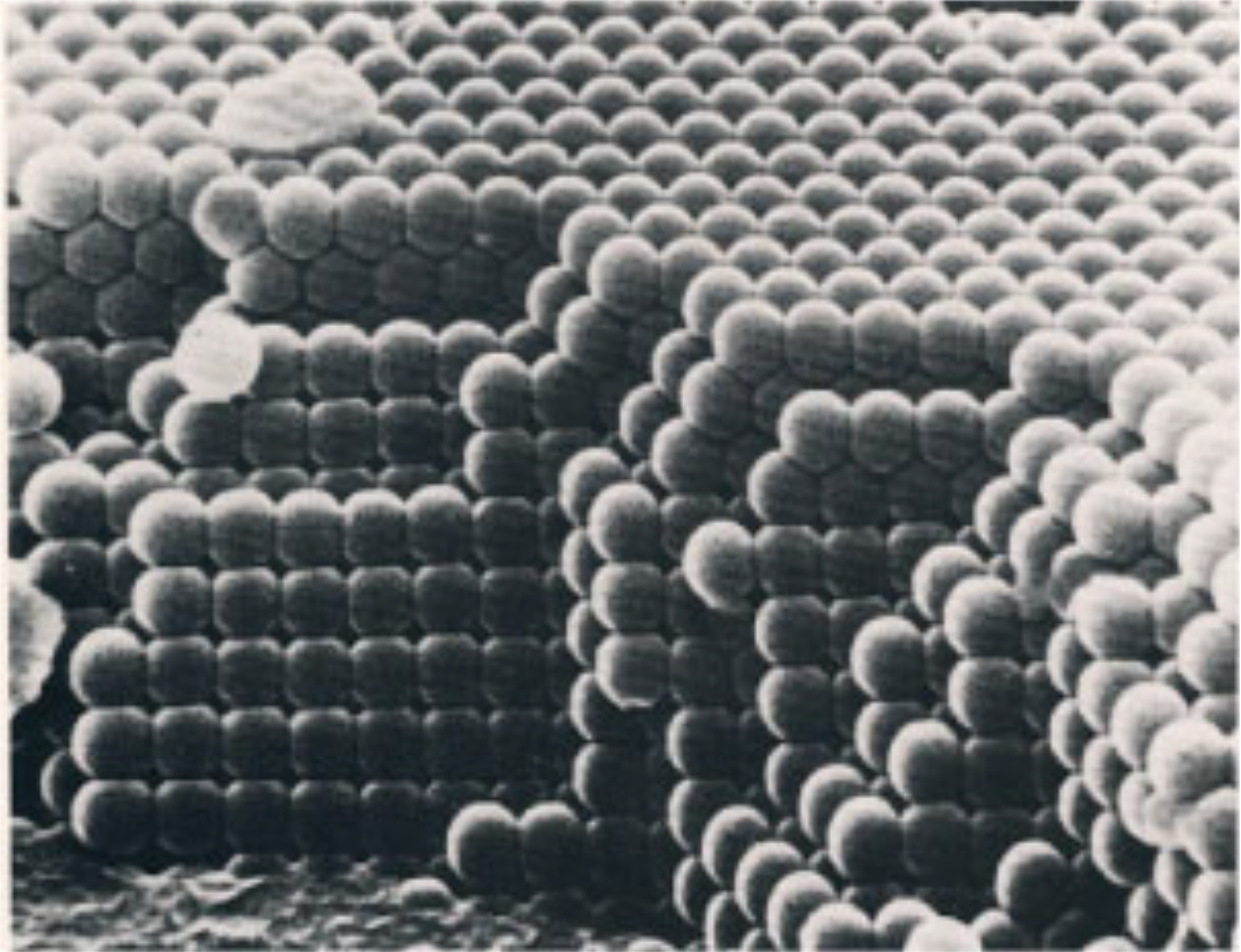

しかし、いずれの説も明確に遊色の原因を説明できるものではありませんでした。やがて、電子顕微鏡が開発され、利用されるようになると、オーストラリアやドイツの科学者達がオパールの遊色の謎に迫りました。

そして驚くべき事実を明らかにしました。オパールの内部には、超微細な球が3次元に整列していることを発見したのです。

光の波長に近い超微細球が整列すると、光が干渉して発色することはすでに物理学の世界で知られていました。

オパールの遊色は、超微細球の3次元整列に原因していることが判ったのです。そして、その超微細球は非結晶のシリカということも判りました。シリカとは組成が二酸化ケイ素(SiO2)のことです。

オパールの本質が判ったことで、オパールの合成に挑戦する企業も現れました。フランスや日本で合成オパールが生み出されました。特に日本製の合成オパールは美しく、アメリカなどの国々で人気を博しています。

斑(ふ)

オパールを詳しく観察すると、部分的に色が異なります。ひとつの領域では赤色、ある領域では黄色などが見られます。確かにオパールは国境線で分けられている多くの国々の集合体に見えます。ひとつの国、ひとつの領域で色が異なります。この領域は斑

と呼ばれています。業界で「斑が良く出ている」という会話がされます。この意味ははっきりした色が出現していることです。

オパールにはなぜ領域が生まれ、なぜ領域で色が異なるのでしょうか? それはオパールが生まれる環境の変化によると推測されます。領域ごとに超微細球の配列方向の変化、その球のサイズの変化が起こったと思われます。

配列方向が変化すると、見える角度が変わって色も変わります。サイズが変わると色も変わります。球のサイズが大きいと、赤色系に発色します。球のサイズが小さいと、紫色系に発色します。

斑は英語でスポッティッド・パターンと表現されています。遊色はプレイ・オブ・カラーと表現されます。前者は個々の領域の色を意味しています。後者は石全体の色を意味しています。

超微細球

宝石の中でオパールだけがなぜあのような虹色効果を示すのか? 長い間、宝石学者を悩ましてきた課題でした。その後、電子顕微鏡の登場によって発色の原因が判りました。オーストラリアやドイツの科学者達は、超微細球が整然と規則正しく分布していることを明らかにしました。

(写真出所:Mineralogical Society of America)

超微細球の大きさは光の波長に近い程度に小さいもので、光学顕微鏡では確認できない大きさでした。

物理学の世界で、超微細球が規則正しく分布すると、光が干渉を起こして発色する、ということが証明されています。

オパールの発色原因は超微細球の存在によるものです。その超微細球はシリカと呼ばれる組成です。シリカは二酸化ケイ素(SiO2)のことです。オパールを構成しているシリカは非晶質(非結晶)です。

宝石の中で非晶質は珍しい存在です。非晶質の対比語として結晶という用語があります。ほとんどの宝石は結晶です。オパールは数少ない晶質です。

プレシャス・オパールとコモン・オパール

オパールは遊色や斑が見られるか、または見られないかで大きく2種類に分けられます。遊色や斑が見られるオパールはプレシャス・オパールと呼ばれています。見られない場合はコモン・オパールと呼ばれています。

しかし、例外的にメキシコ産の赤色や橙色を示すオパール、いわゆるファイア・オパールは、遊色や斑が見られなくてもプレシャス・オパールに分類されることが一般的です。ファイア・オパールは美しさが際立っていますので、プレシャス・オパールとして扱うことが順当です。

オパールの中には遊色や斑が見られないで、全体が乳白色のものもあります。これはコモン・オパールの代表的な例です。

ダブレットとトリプレット

オパールは薄い層で産出することも多く、母岩を取り除いて、切断や研磨を行うと、

厚さが1ミリ~2ミリ程度になることもあります。このような厚さでは日常使用に耐えられません。そこで、他素材を貼り付ける加工が行われます。他素材をひとつ貼り付けたものをダブレットといいます。他素材をふたつ貼り付けたものをトリプレットといいます。

オパール市場には、ダブレットやトリプレットが比較的たくさん流通しています。この加工オパールは側面から観察すると、容易に識別できます。