Contents

ジルコン≠キュービックジルコニア

キュービック・ジルコニア(略称はCZ)は、世界の多くの人にその名前が知られています。そして、そのCZは外観が極めてダイヤモンドに似ていることで知られています。

さらに、CZは人工的に大量に造られ、かなり低価格であることも知っています。

一方、天然産のジルコンは余り知られていません。宝石の歴史の中で、比較的古い歴史を持つこのジルコンの名前は多くの人に知られていません。

初めてジルコンの名前を聞くと、ジルコンとはCZを短縮して表現する言葉である、と解釈する人もいます。

現在、多くの人は次のような認識を持っています。「ジルコンとCZは同義語(同じ意味の言葉)である」との認識です。

ジルコンは天然石であり、CZは人の手によって造られた人造石です。今、流通しているすべてのジルコンは天然産です。天然石のみを取り扱う宝飾品メーカーのオーナーや天然石にこだわりを持つデザイナーにとって、今後、ジルコンは普及の余地がある素材と言えるかもしれません。

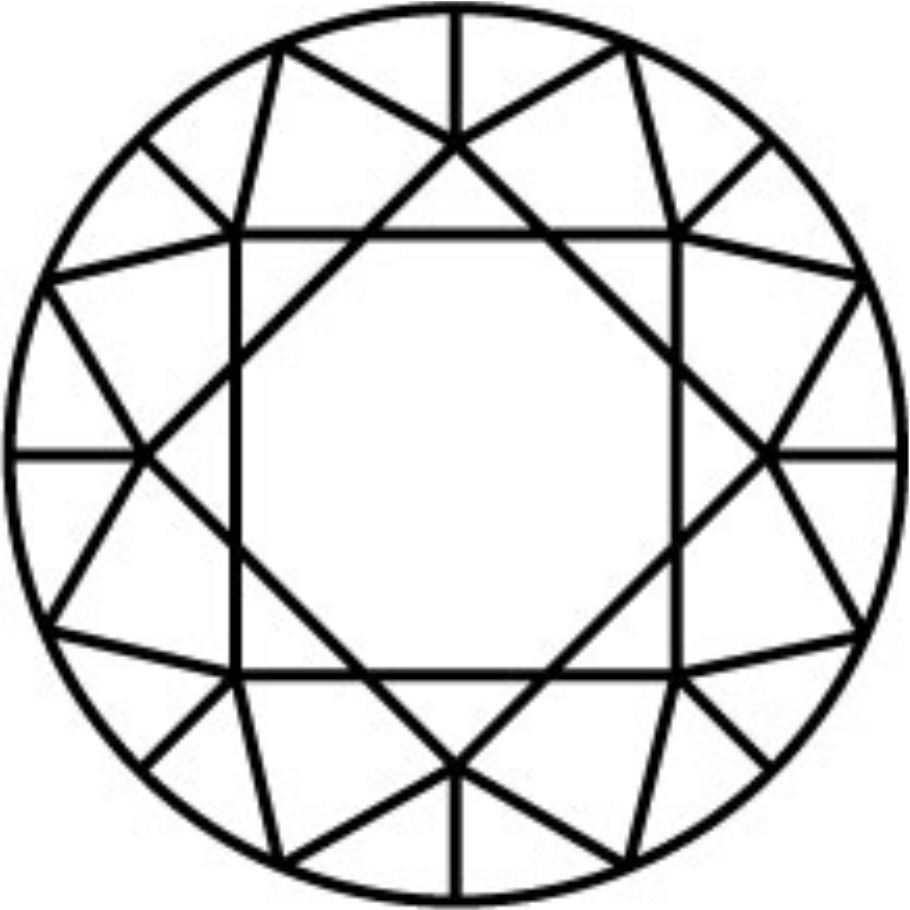

カットは、ダイヤモンドと同じ「ラウンド・ブリリアント・カット」が最適

ジルコンは高い屈折率(光を曲げる力)を持っています。高い屈折率を持つ宝石は強い輝きを放ちます。高い屈折率を持つ宝石の代表格はダイヤモンドです。ダイヤモンドをラウンド・ブリリアント・カットにすると、まぶしく光り輝きます。

ジルコンも高い屈折率を持っていますので、美しさを最大限に引き出すため、一般にラウンド・ブリリアント・カットの形状に仕上げられます。すると、ダイヤモンドのように光り輝きます。

写真の方はラウンド・ブリリアント・カットに仕上げられたブルー・ジルコンです。このカットの形状によって、輝きと青色が引き出され、美しい魅力ある宝石になっています。

カラーレス(無色透明)・ジルコンも同様にラウンド・ブリリアント・カットの形状に仕上げられます。ジルコンは高い屈折率を持っていますので、このカットの形状によって、上からジルコンに入射した多くの光が戻って来て、光り輝きます。

さらにジルコンは比較的強いファイア(虹色効果)を持っていますので、カラーレス・ジルコンではこのファイアが見られ、より一層美しさが増します。

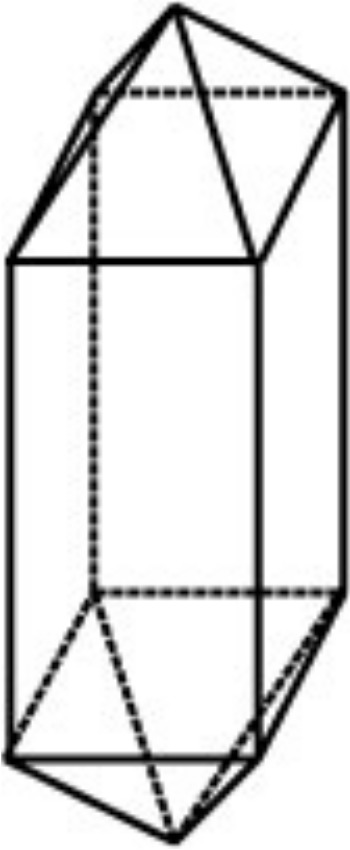

原石はもともと正方柱か正方錘

正方柱と正方錐を持っていた初期のジルコンは、数千万年あるいは数億年という長い年月の間に地球の熱や圧力の変動にさらされ、風雨にさらされて、形が丸みを帯びて石コロのように変わってしまいました。

ステップ・カットでも輝きを放つ

ジルコンは多彩な色を持っています。市場で流通しているジルコンの色はブルー(青色)が主力です。この他にカラーレス(無色)も見られます。

市場で見られるほとんどのブルー・ジルコンやカラーレス・ジルコンは、加熱処理されたものです。

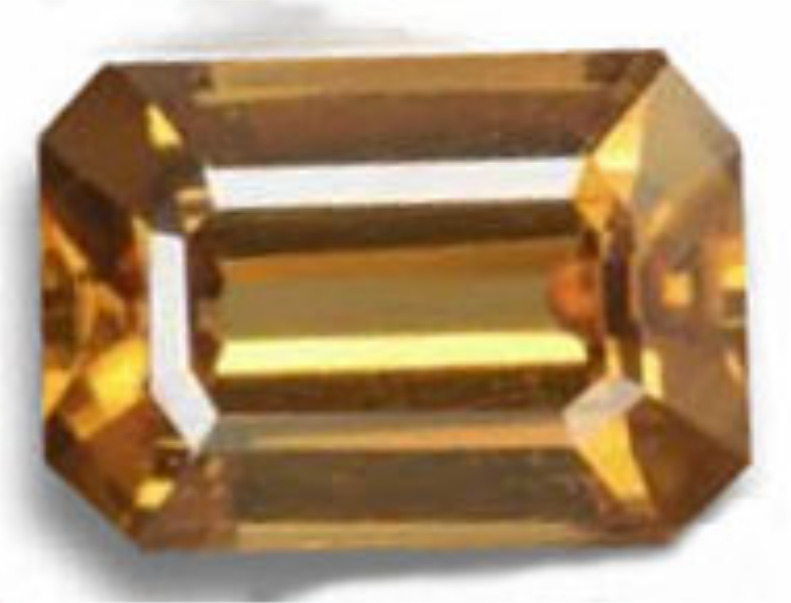

最近では、原石を加熱処理しないで、原石の色である褐色や赤褐色をしたラウンド・ブリリアント・カットのジルコンも流通しています。このカット形状にすると、かなりの輝きが得られ、外観はブラウン・ダイヤモンドに似ています。下の写真はブラウン・ジルコンを示しています。

ジルコンは高い屈折率を持つことから、カット形状はラウンド・ブリリアント・カットにすると、その特質を最大に引き出すことができます。

ジルコンのカット形状はラウンド・ブリリアント・カットが多いですが、市場にはステップ・カットも見られます。

右の写真(最下段)は黄褐色のジルコンです。ジルコンは屈折率が高いので、ステップ・カットの形状にしても他の宝石よりは輝きを放ちます。

ダイヤモンドのように堅くはない。

ですから、ガードル(最大外径の個所)の厚さを余り薄くすることは好ましくありません。

またラウンド・ブリリアント・カットにおいて、パビリオン(ガードルの下部)にあるキュレット(先端個所、右図参照)の形状を鋭利にすると、欠けを生じる恐れがありますので、少し鈍角(どんかく、緩やかな角度)にする工夫が必要です。

その工夫のひとつにファセット(平らな研磨面)を追加することがあります。キュレットの周りに8面のファセットを追加すると、キュレットが鈍角になり、欠けを防ぐ役目をします。

ジルコンは宝石の中で最も年齢が古いと考えられています。約40億年前に生まれたと推測されています。ダイヤモンドは約10億年前から約30億年前の間に生まれたと考えられています。

ジルコンは地球が誕生してから間もなくして生まれた宝石と言えます。ダイヤモンドよりも先輩の宝石です。

今、流通している人造石であるCZ(キュービック・ジルコニア)は、1年前あるいは5年前、さらに10年前、さらに数十年前に造られたかもしれませんが、いずれも歴史は浅く、年齢は若いです。

天然石であるジルコンは、CZを圧倒するほどの歴史、年齢を持っています。ペンダント・トップやイアリングに使用されたブルー・ジルコンの青色の奥には、長い地球の歴史が秘められている、という想いを馳せると、ジルコンを見る価値観が変わるかもしれません。