ダイヤモンドは無色透明ではない?!

宝石店や百貨店のショーケースに展示されたダイヤモンド、あるいは手元にあるダイヤモンドを見ると、無色透明で色は感じられません。強く輝く白い光のみが印象に残ります。

しかし、無色透明に見えるダイヤモンドも品質評価という視点では、カラー(色)の評価項目があります。多くの人は4Cという用語をどこかで聞いたかもしれません。

4Cとはダイヤモンドの品質を評価する場合、4つの項目があることを意味しています。4Cとは、カラー、カラット、カット、クラリティの頭文字を表しています。

このようにダイヤモンドを評価するとき、カラーの項目があります。しかしながら、私達には、ダイヤモンドに色が付いているようには見えません。多分、極めて薄い色を専門家が評価していると推測されるでしょう。

事実、ダイヤモンドの評価を専門の鑑別機関に依頼すると、鑑定書を発行してくれます。その鑑定書を開きますと、カラーの項目が確かにあります。そして、例えばこのダイヤモンドは「F」カラーという評価結果が印刷されています。このように専門家が評価すれば、ダイヤモンドはかすかに色がついている、ということになります。

かすかに黄色みを持つダイヤモンド

一体、ダイヤモンドはどんな色がついているのでしょうか? 結論を先に出しますと、一般にダイヤモンドはかすかに黄色味を帯びています。

ダイヤモンドに見られるかすかな黄色味を鑑別機関は等級(グレード)で表示し、評価します。ダイヤモンドの評価基準は国際的にGIA(米国宝石学協会)方式に従っています。

そのGIA方式では、まったく黄色味を帯びていないダイヤモンドは「D」と表示されます。以下、Dよりかすかに黄色味を帯びているダイヤモンドは「E」と表示、その次は「F」、「G」、「H」と続きます。最後は「X」、「Y」、「Z」となります。

一般の多くの人にとって、「D」カラー、以下「E」、「F」、「G」、「H」の等級のダイヤモンド見ても黄色味を帯びていることは判りません。「I」カラー、「J」カラー、「K」カラーで、「黄色味が見えるでしょう」と指摘されればようやく気付く程度です。

専門家の鑑別方法

では、鑑別機関の専門家はほとんど黄色味を帯びていないようなダイヤモンドのカラーをどのようにして評価しているのでしょうか?

それは「マスター・ストーン」と呼ばれる標準石を保有しているゆえに、カラーの評価できます。

鑑別機関は「D」カラー、「E」、「F」、「G」、「H」に該当するマスター・ストーンを保有しています。鑑定依頼されたダイヤモンドとこれらのマスター・ストーンを比較しながら色の等級を判定します。

私達人間は、ある物の色が「緑色である」とか「赤色である」ということは記憶できますが、ある物とある物の間でかすかに黄色味に違いあるというようなかすかの色の違いは記憶できないと考えられています。ですから、マスター・ストーンなしでわずかな黄色味の違いを判定することはできません。ダイヤモンドのカラーの判定には、マスター・ストーンが必須です。

ダイヤモンドに見られるかすかな黄色味を判定するには、マスター・ストーンが必須です。さらにそのダイヤモンドの色を判定するには、整った環境も必要です。判定するにはダイヤモンドを照らす標準色を持つライト(光源)が要ります。そして周囲から反射してくるいろいろな色の光を遮断するために白色のボックス(箱)も必要です。

加えて、かなり熟練された判定の専門家も必要です。最初は、ダイヤモンドに黄色味がついていることすら判りません。判定するにはトレーニングが欠かせません。

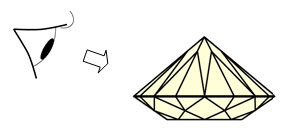

ダイヤモンドの色の程度を判定する場合、ダイヤモンドをフェース・ダウンの状態にして観察します。フェース・ダウンとはテーブル面を下にすることです。この状態に置くことで、ダイヤモンドの内部から反射してくる強い白い光に邪魔されないですみます。

下図はダイヤモンドをフェース・ダウンにして観察しているところです。ダイヤモンドのかすかな黄色味を写真で表現することは困難ですので、かすかに黄色味をつけた画像で表現しています。

黄色味の原因とその他のカラーダイヤ

流通している無色透明なダイヤモンドは、一般にかすかに黄色味を帯びています。ダイヤモンドのこの黄色味の原因は何でしょうか? なぜ黄色味がついているのでしょうか? ダイヤモンドを燃焼させて、その時に発生するガスを分析したところ、窒素(N)であることが判りました。ダイヤモンドの中に含まれる微量の窒素によって、光の一部が吸収され、その結果として黄色味が生じると考えられています。

ダイヤモンドは約9億年から約30億年前に地球の奥深くで生まれたと推測されています。地球内部の高温、高圧の下で生まれ、成長し、地表近くまで運ばれて来たと考えられています。ダイヤモンドが生成、成長する過程で周りの窒素を取り込んだものと思われます。この窒素によってダイヤモンドは一般にわずかに黄色味を帯びています。

無色透明に見えるダイヤモンドもわずかに黄色味を帯びています。その黄色味は一目見ただけでは判りません。無色透明に見えるだけです。

しかし、ダイヤモンドは無色透明の他に、明瞭な色を持って産出することがあります。このようなダイヤモンドはカラー・ダイヤモンドと呼ばれています。市場に流通しているカラー・ダイヤモンドとしては、人気のあるピンク・ダイヤモンド、比較的手頃な価格のブラウン・ダイヤモンドがあります。

さらに希少性のあるブルー・ダイヤモンド、レッド・ダイヤモンドなどもあります。

鑑別は専門家に依頼して下さい

無色透明に見えるダイヤモンドも専門家はかすかな黄色味を検出します。そして、そのダイヤモンドを「D」、「E」、「F」、「G」などに等級付けします。一段階の等級の差でかなり価格も変わります。

色(カラー)の等級で価格に差がでますので、いろいろな手を使って等級を上げる方法を編み出す人も現れます。初歩的な方法として、青色の色鉛筆を使ってだますことがあります。市販の青色の色鉛筆を水の中にしばらく浸しますと、その水が少し青色にかわります。その青色の水の中にやや黄色味のダイヤモンドをいれます。その後、ダイヤモンドを乾燥させると、等級が一ランクあがります。

黄色の補色は青色です。黄色と青色を混ぜると無色になります。この原理を応用して少し黄色味のダイヤモンドに青色の極薄い膜をつけ、無色に変化させます。

初歩的な色の改変方法ですが、一般の方が見破ることは難しいです。やはり、ダイヤモンドの色の判定は鑑別機関にお願いすることが必要です。鑑別機関では色の判定と同時にダイヤモンドに施される作為的ないろいろな改変をも検査します。