ヒスイの代表的な類似石ネフライト

外観がヒスイに似ている石はいくつもあります。ネフライトは代表的な類似石として挙げられます。ネフライトは古くからヒスイの代用品として使われてきました。ヒスイに対してしばしば「玉(ぎょく)」という言葉が用いられます。

玉はヒスイとネフライトの両方を意味する言葉です。両石を区別するには、硬玉と軟玉という言葉が用いられます。硬玉はヒスイのことです。軟玉はネフライトのことです。

中国ではヒスイの彫刻品、工芸品が数多く作られてきました。しかし、ヒスイと思われていたこれらの製品は、実はネフライトであることが多いと言われています。

確かに中国はヒスイを産出しません。ネフライトは産出します。本物のヒスイはミャンマーから輸入して、中国で加工していたのです。古い当時では両石を見分ける技術を持っていなかった、と考えられています。

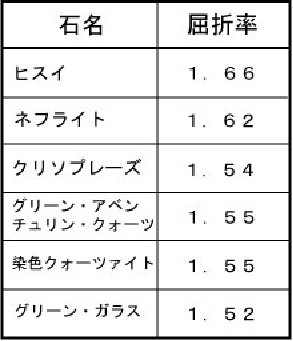

ヒスイの類似石とその屈折率

ヒスイおよびその類似石のほとんどはオーバル・カボッション・カットされています。屈折計を使って屈折率を測定する場合、曲面を持った石の測定は少しスキル(技能)が必要です。

ファセット(平らな面)を持っているルースの場合、屈折率の測定は比較的に容易です。

屈折計に慣れてくると、小数点第2位まで測定できますので、表に示したようにヒスイとネフライトの小数点第2位の違いを読み取ることが可能です。

ネフライト以外の石の屈折率について、クリソプレーズの屈折率は1.54、グリーン・アベンチュリンは1.55などです。ヒスイの屈折率1.66と比較すると、小数点第1位が異なります。ですから、屈折計を使うと比較的容易に識別が可能です。

宝石を鑑別する場合、基本的なアプローチはルーペ(10倍)です。ですから、ルーペでヒスイとその類似石を識別できる情報を得ていることは重要です。

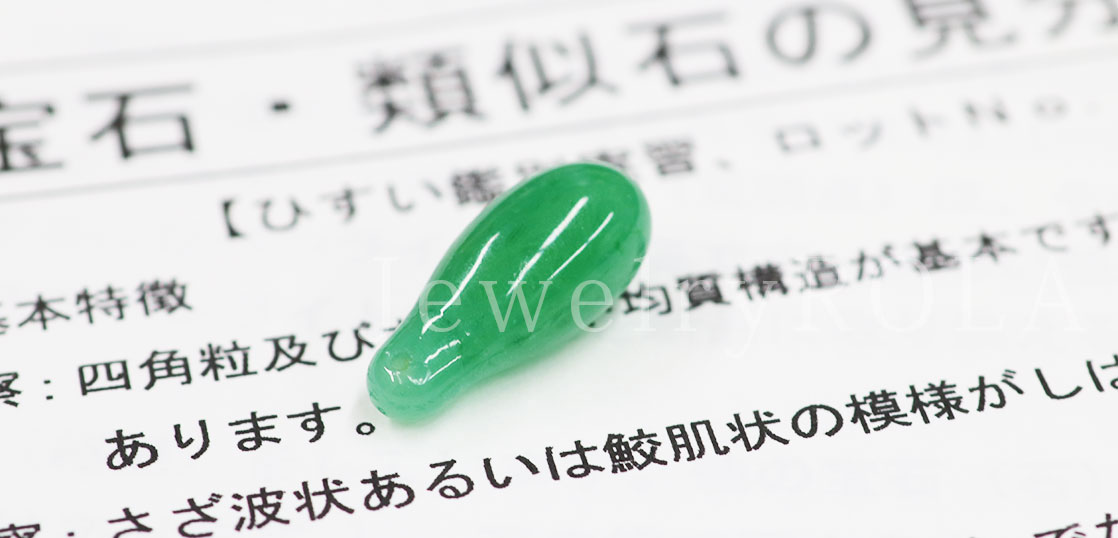

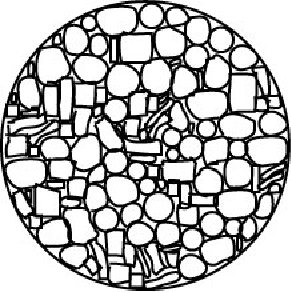

ヒスイを見分ける特徴的な粒状組織

鑑別に役立つヒスイの情報として粒状組織が挙げられます。類似石のほとんどは粒状組織を持っていません。ヒスイは大地での生成過程で高い圧力を受けています。そのために粒と粒は密に詰まっています。

粒状組織を観察するには少し工夫が必要です。

ルースの後側から強い光のペンライトを当てます。ヒスイの光の透過状態はさまざまです。

基本的には半透明ですから、光がスムースに通ることはありません。光がほとんど透過しないヒスイもあります。

光が透過しにくいヒスイでは、ルースの観察位置をいろいろ変えることが必要です。光がより透過する個所を探す工夫も必要です。さらに周縁部、薄い個所を観察することも有効です。まったく光が透過しない場合は表面のみを観察して粒状組織を検出する試みも必要です。

屈折率表にリストされた石について、石の内部をルーペで観察してみます。先ずネフライトの内部を観察すると、ヒスイとまったく異なる組織が見られます。ネフライトは長い繊維状の組織をしています。多くの細長い繊維がからみあった組織です。

ヒスイとネフライトの組織を観察すると、両石が彫刻素材として優れていることが判ります。両石とも宝石の中で高い靱性(じんせい)を有していることが知られています。

粒状組織も繊維状組織も外部からの衝撃に対して、破壊が内部まで伝播しないという性質があります。破壊は表面のみの粒、繊維に限られ、内部まで破壊が進みません。

彫刻素材には靱性が求められます。ヒスイもネフライトも高い靱性を持っており、彫刻素材として優れています。

その他の類似石とその見分け方

次に表中のクリソプレーズについて、緑色の半透明のクリソプレーズは上質のヒスイと思わせるほど美しい石です。ルーペで内部を観察すると、均質でわずかに霧がかかったような曇り状態です。粒状組織は見られません。この石の発色原因はニッケル複合体と考えられています。

グリーン・アベンチュリン・クォーツについて、一見するとヒスイにも見えますが、ルーペで観察すると、平板状の緑雲母の鉱物がたくさん含まれていることが判ります。

この石も粒状組織は見られませんので、ヒスイとの識別は比較的容易にできます。

さらに染色クォーツァイトについて、白色系のクォーツァイトを緑色で染色したヒスイの類似石も見られます。クォーツァイトも粒状組織ですが、ヒスイと比較してかなり粗い粒ですから、識別できます。

グリーン・ガラスについて、半透明の緑色のガラスをルーペで観察すると、しばしば小さな泡が見られますのでガラスであることが判ります。また、しばしば曲線状の筋、スワール(脈理)も見られます。

ヒスイの鑑別では、ヒスイの粒状組織を検出することが最重要です。外観がヒスイに似ているほとんどの石は粒状組織を持っていません。